2. クライオ電子顕微鏡の為の試料の作成法と観察

他ののページにジャンプ: 1 2 3 4 5 6 7 8

従来の電子顕微鏡では、生体分子を重原子で染色して観察するのに対し、クライオ電子顕微鏡では試料を急速凍結して分子そのものを観察します。

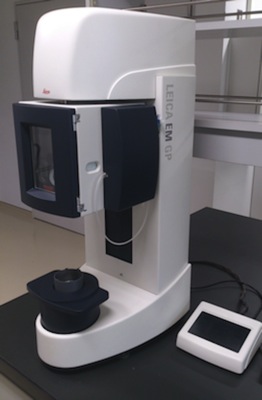

上の写真に示すように、直径3mm程度のグリッドに、3〜5μLの試料を載せます。試料の濃度は、凡そ0.1~ 1mg/ml。

非常に薄い水の膜にするために、濾紙で吸い取り(下の写真の中程にあるチャンバー内)、直後に液体エタン(-180℃)で急速凍結します。従って、非常に少量の試料でも観察することが可能です。

(実際に動作している様子を、Leicaのサイトで見ることが出来ます。

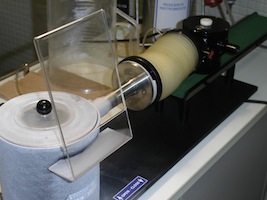

急速凍結するのは、凍結の過程で氷の結晶が成長しないようにするためです。これは凍結後のサンプルも同じで、暖めると試料の中で氷の結晶が成長してしまうので液体窒素温度以下に保ったまま電子顕微鏡の試料室に挿入する必要があります。この為、-180℃(液体窒素の場合)又は、-270℃(液体ヘリウムの場合)に保ったままクライオトランスファーホルダ(写真下)を使って電子顕微鏡の試料室に挿入し、観察します。

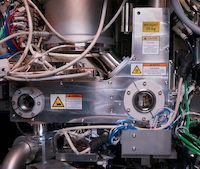

2018年度に導入されたTitan KriosやTalos Arcticaのような新しい世代の電子顕微鏡では、このようなトランスファーホルダに代わり、グリッドをリングにはめ込み、オートローダーで電子顕微鏡内に導入するシステムになっています。これにより、素早く試料の交換が行えるので、数多くの試料をスクリーニングする事が出来るようになりました。下の写真は、Titan Kriosのオートローダー。

他ののページにジャンプ: 1 2 3 4 5 6 7 8